こんにちわ、rekikakkunです。

小田原北条氏の防衛戦の流れの中、

埼玉県比企郡の国指定史跡、

比企城館跡群をご紹介しています。

もう19回目となり、タイトルも、もはや

完全に関係ない表題になってます。😂

今回は、前回探訪した武蔵松山城、杉山城に続き、

菅谷館(すがややかた)を探訪します。

比企城館跡群はもう一つの小倉城を含め、

上記4つの城館で構成されています。

16.菅谷館(国指定史跡、続日本百名城)

1)菅谷館跡の立地

比企城館跡群は、下の写真で4つの黒丸印で

囲われた所です。

関越自動車道で行きますと、最寄りのICは、

東松山ICと嵐山小川ICになります。

ほぼ埼玉県のど真ん中と言って良い位置です。

2)菅谷館の歴史

菅谷館跡内には、埼玉県立の嵐山史跡の

博物館が建てられています。

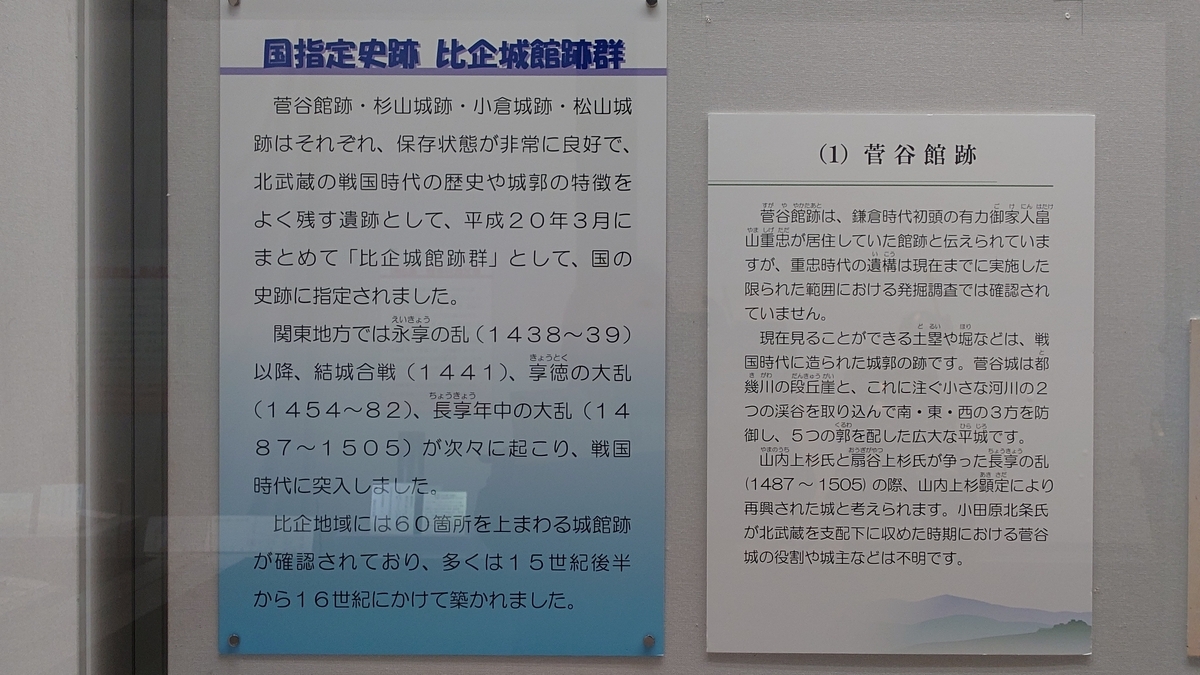

ここに掲載されている説明によりますと、

畠山重忠の館跡と伝えられています。

ただ、吾妻鑑に畠山重忠が「小衾郡の菅谷館を出て」、

と書かれてる事しか裏付けが無い様で、

当時の重忠の館が、現在の菅谷館のどこなのか?

又は近くの別の場所なのかは、現時点確定出来ない様です。

また戦国中後期の構造に改修されている

にもかかわらず、菅谷館の記録が少ないので、

いつ、誰が?といった背景が、

杉山城と同様に謎とのことです。

ただし、中世城郭、館の遺構が残り、

畠山重忠の館と比定されることから、

1973年、菅谷館は国指定史跡に指定されました。

そして2008年に、菅谷館と共に松山城、杉山城、

と名付けられました。

3)埼玉県立嵐山史跡の博物館

この菅谷館の敷地内の嵐山史跡の博物館を

ちょっと調べると、ここの元の名称は歴史資料館で

昭和51年、1976年に開館したみたい。

ちょうど菅谷館が1973年、国史跡に

指定された直後ですから、菅谷館と博物館の

歴史、相関関係は相当長いですね~。

4)埼玉探訪の概要

ちょっとここで埼玉探訪について・・・。

実は埼玉県探訪は、関東のお城探訪を目的に

昨年11月に行きました。

アクセスを考慮し、熊谷に3泊、深谷に2泊。

熊谷ではキングアンバサダーホテル熊谷に

朝食付で1泊5,700円、駐車場も近くの

akipaで1日400円で予約が出来ました。

akipaの利点は事前予約と出入自由なところですね~。

連泊であちこち行く場合、安くよい場所が取れれば、

基本空き地なので出入りが自由でとても都合良いです。

歩き回って結局こうなる😊

昨年位から、特にビジネスホテルチェーンの宿泊料金

が大分上がってしまいましたね~😥。

でも6,000円以内で朝食又は大浴場付で

泊れる所もまだあるので、なんとか大幅値上げ

しないで~って祈ってます。

さて、話はこの位にして、探訪に進みます。

5)菅谷館跡、嵐山史跡の博物館探訪

菅谷館跡へは、その敷地内にあり、駐車場もある

嵐山史跡の博物館に行くことになります。

菅谷館と共に、他の3つの史跡の案内もありますね

さて中に入ります。

まず驚いたのが撮影は全て自由でした。

火気や飲食がダメなのは当然ですが、

情報共有はOK。

最初からちょっと他と違うな~と感じました。

私は良く分からなくて、

職人も藤原姓なんだ~と思っただけです😂

上記以外にも比企地方の歴史や、杉山城他の説明、

発掘物の展示等、分かり易くて詳しく説明されていました。

私には、知って知って、と伝わってきました。😊

博物館の裏側を出ると、そのまま菅谷館の三ノ郭

に入ります。

結構大きな規模です

この本郭でボランテイアの方に会いました。

話しかけてくれたので、色々教えてもらいました。

南側は都幾川の崖になってるそうです。

(川で守られている)

また、この川の先(菅谷館の南方向)には、

木曽義仲の父親の館跡があると教えてくれました。

(畠山重忠時代の虎口かもしれないとのことです)

ちょっと行けない

ボランテイアの方の話が面白くて、

写真撮るの忘れてました。

博物館に戻って見ると、その方は

団体見学者の案内係として説明引率してました。

ぎりぎりまで私に付き合ってくれてた様です。

杉山城の案内所の方々、博物館の展示内容や

見学制限なしの姿勢、ボランテイアの方といい、

嵐山町としての歴史を大切にし、共有し合う

姿勢に感銘をうけました。

ってちょっと大げさな物言いでしたが、

つまるところ、優しさに触れられて

とても嬉しかったです。😄

しかし正面の堀、土塁以外の写真が無いな~😅

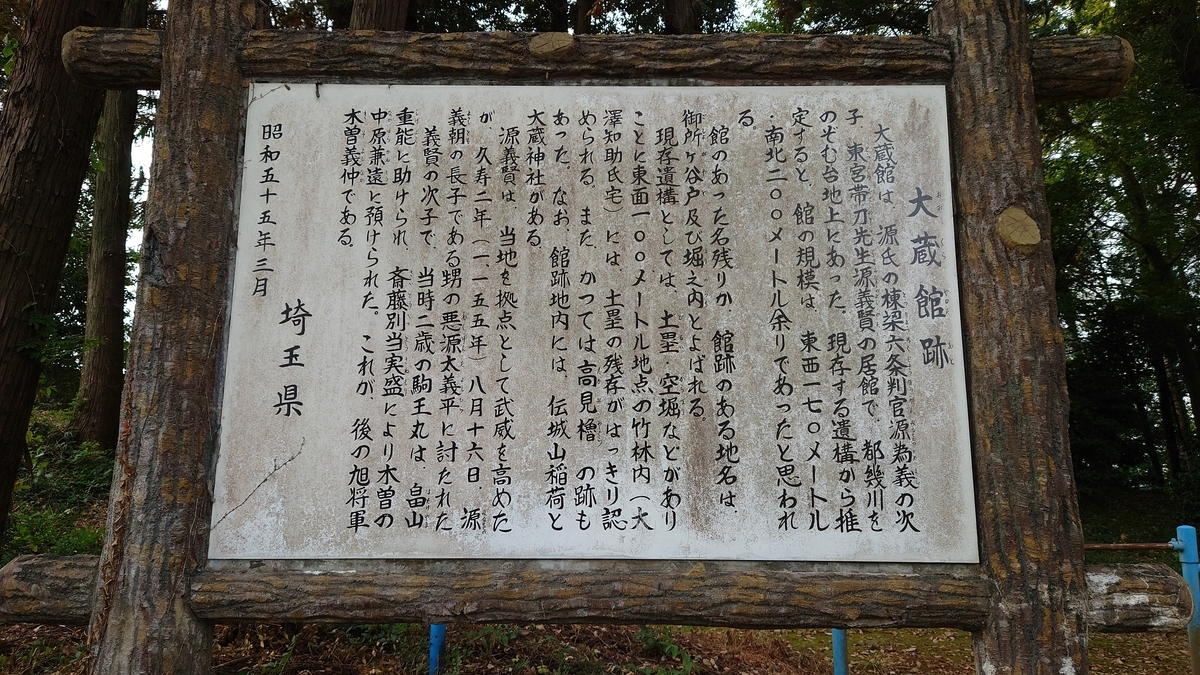

6)大蔵館跡(木曽義仲の父の館跡)

なかなか来れないと思うので、ボランテイアの方に

教えてもらった大蔵館跡に行ってみます。

菅谷館から車で10分程、都幾川の南方向でした。

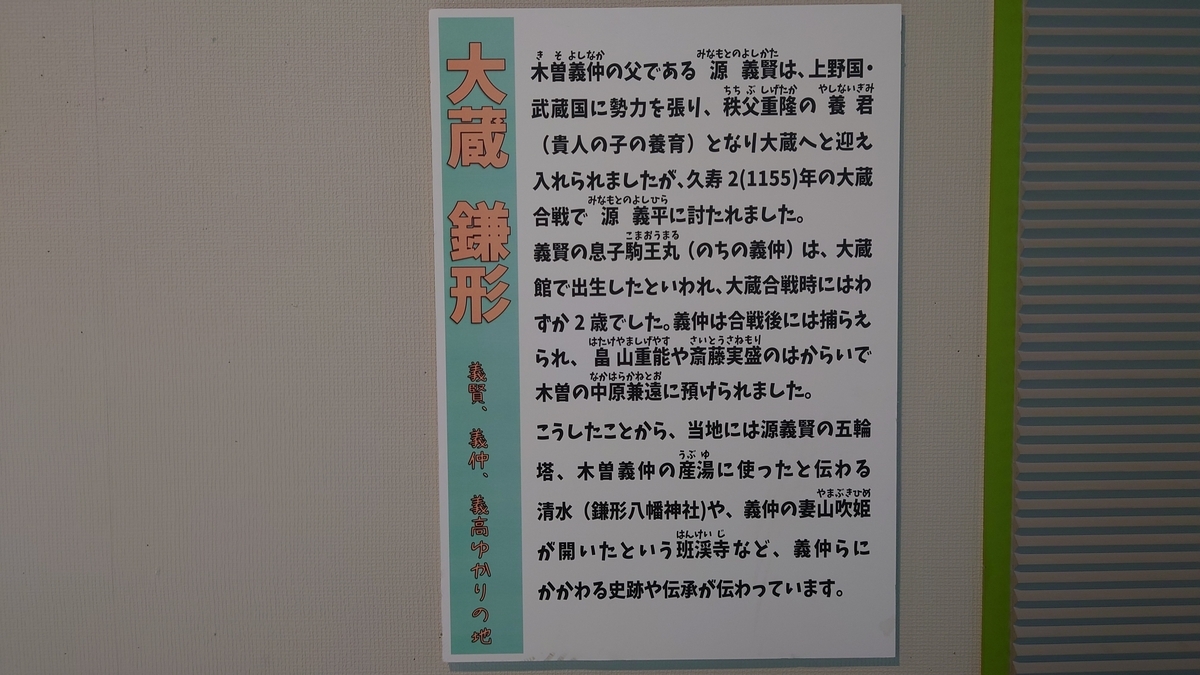

ここは源為義の次男、帯刀先生義賢

(たちはきせんじょうよしかた)

の館跡だったとのことです。

それでピクっと反応しました(笑)

⇒頼朝の父義朝の異母弟ですね。

源氏は一族同士の争いが多く、平氏は仲が良いって

言われますよね~。

まあ平氏も将門の時等は相当ひどい仕打ちで、

喧嘩して、討伐までしてますけど。

この義賢は、父為義の命を受け、関東に根を張りつつある

兄義朝に対抗する為に、関東に入り、秩父氏の支援に

期待しつつ、この大蔵に館を構えたとの事です。

しかし、源氏内の対立(為義と義朝と対立)と

秩父氏内での抗争に絡み、義朝の長男悪源太義平が

大蔵館を急襲し、1155年義賢は殺されてしまった

との事です。

この対立は翌1156年の保元の乱でも続き、

父為義と息子義朝は敵味方に分かれて戦い、

勝利した義朝は父為義を処刑してます。

この義賢の息子があの、木曽義仲です。

この時は2歳。

畠山重忠の父、重能に助け出され、

斎藤別当実盛(さいとうべっとうさねもり)が、

信濃の中原兼遠へ送り届けました。

すごいねー。

全く知らなかったよ。

私もどこかで記憶にあります。

実盛は義賢、義朝と源氏に仕えましたが、

後に時代の流れとともに平家に

仕えました。

そして彼は、現在の主である平家が劣勢と

分かってても裏切らずに忠義を尽くし、

1183年、北陸での戦いで義仲の兵に

討たれました。

実盛は高齢である事を隠す為、髪を染めて

いました。討ち死を覚悟してますね。

首実検によりそれが判明し、義仲は恩人を

討ってしまった事を知ってとても悲しみます。

諸行無常感ある物語、史実ですよね~。

その後義朝の三男頼朝と争い、1184年近江で同じく

義朝の子源義経と戦い、戦死しました。

(この時、畠山重忠は義仲の敵になって戦ってます)

頼朝への人質となっていた義仲の嫡男義高も

頼朝の命により討たれました。

しかも義高は、頼朝と政子との最初の子

大姫と婚約していたということですから、

なかなか悲しいです。

(ただ上記の歴史を見ると、なんで頼朝が、

いかにも敵になりそうな義仲の息子と

婚約させたのか?ですが・・・)

義仲寺にも寄りました。

(義仲が戦死したであろう付近)

(本人が義仲の隣に葬る様依頼したとの事です)

さてと・・・。

今回は後北条氏とは本当に関係なくなりました。(-_-;)

適当でスイマセン_(._.)_

ただ歴史って繋がりますよね~。

少し深堀すると知らなかった事ばかり(@_@;)

クライマックスになって行きます。

・・・のはずです。😅

ご高覧ありがとうございました。_(._.)_